古斯塔夫•克里姆特(Gustav Klimt,一八六二—一九一八)是十九世纪末维也纳分离派大师,在其大量描绘女性的作品中,有两幅名为『朱迪斯』的作品:《朱迪斯Ⅰ》(Judith I)、《朱迪斯Ⅱ》(《Judith II》)。朱迪斯是圣经故事中的女英雄,然而在克里姆特的笔下她不再以正面崇高的形象出现,而是变成了类似妖女莎乐美一样迷人却又带有威胁性的『致命女性』。这种开创性的转变使得与克利姆特同时代的人们经常混淆他笔下的莎乐美和朱迪斯,造成了对画面和形象的误解。那么,究竟是什么原因促使克里姆特将英雄朱迪斯画成了荡妇莎乐美呢?又是什么原因让误读始终没有消退?

一 漆黑色的恐惧:不一样的朱迪斯

《旧约圣经》中用希腊文记录的《朱迪斯传》(Book of Judith,又称为友弟德传、犹迪传)写的是一位年轻貌美的寡妇朱迪斯,在亚述将军荷洛芬尼斯(Holoferne)带军围攻犹太人的伯夙利亚城时,带领女仆前往敌营,用美色诱惑荷洛芬尼斯,并趁其熟睡之际与女仆一起割下他的头颅,致使亚述军队军心大乱,最终帮助犹太人击败敌军,拯救国家的故事。

奥地利 克里姆特 朱迪斯I 油彩 42cm×84cm1901 维也纳奥地利美术馆藏

奥地利 克里姆特 朱迪斯I 油彩 42cm×84cm1901 维也纳奥地利美术馆藏

这样一位女英雄因其胆识与智慧一直以来被无数画家描绘演绎,如早期(约八世纪至十二世纪)人们用湿壁画的方式描绘朱迪斯杀敌的完整的故事;中世纪偏爱描绘朱迪斯向民众展示敌人头颅的场景,用以彰显神迹降临;文艺复兴时期,多纳泰罗气势撼人的雕塑、米开朗琪罗精巧构思的画面都表现了这个故事中的某些情节;而后卡拉瓦乔与其追随者简特内斯基的绘画,热衷表现砍头这一充满动感的冲突场面,但卡拉瓦乔的朱迪斯看上去像是柔弱的少女,而简特内斯基的朱迪斯是个有着坚实臂膀的妇人,『看起来既非对行动漠不关心的优雅端庄,也不是因英雄行为感到虔诚的高贵』,但仍是对勇敢女性的赞扬。

中世纪以来,朱迪斯的形象或是高贵勇敢的女英雄,或是美艳迷人的少妇,始终没有偏离主题太多。但在克里姆特的作品中,一个不一样的朱迪斯诞生了。

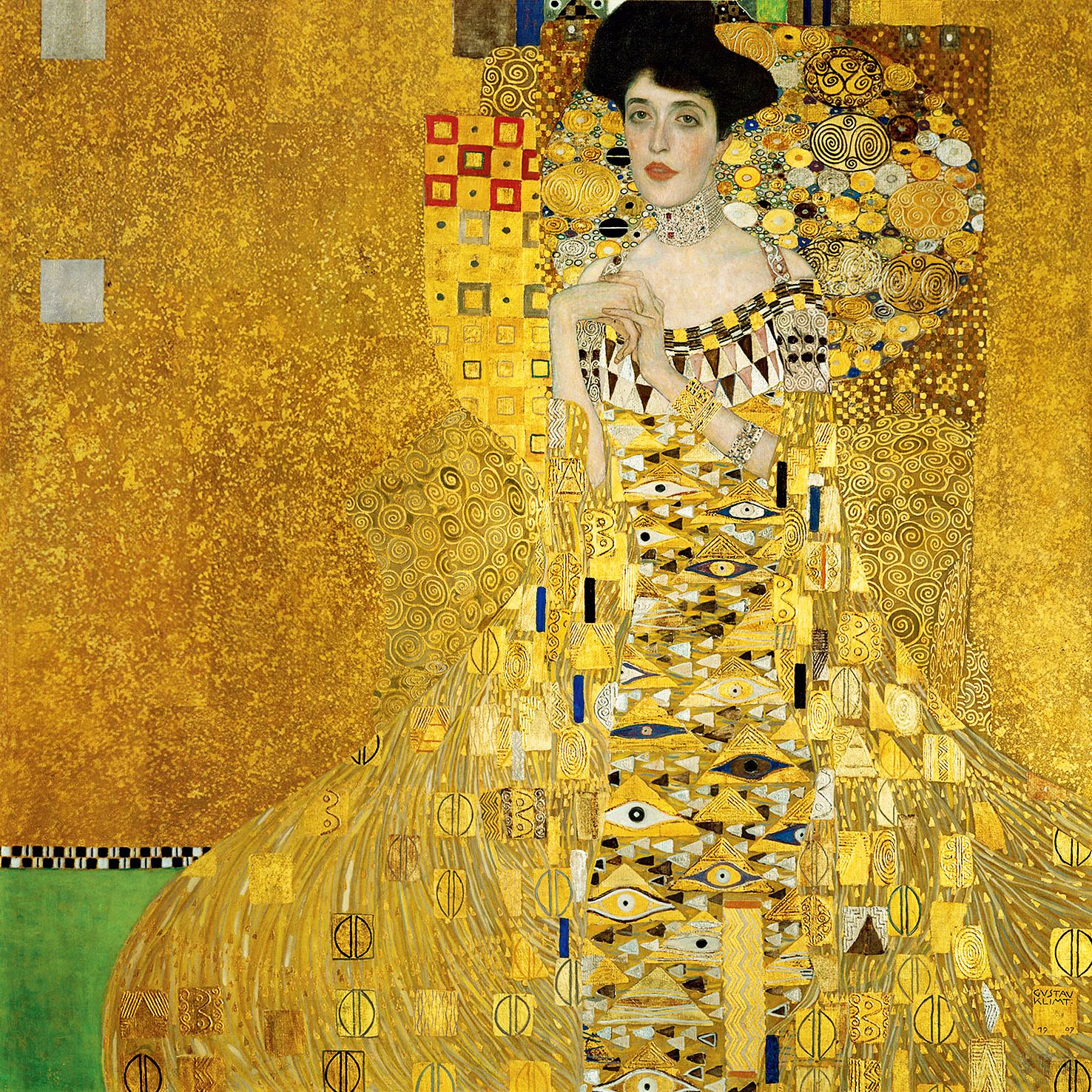

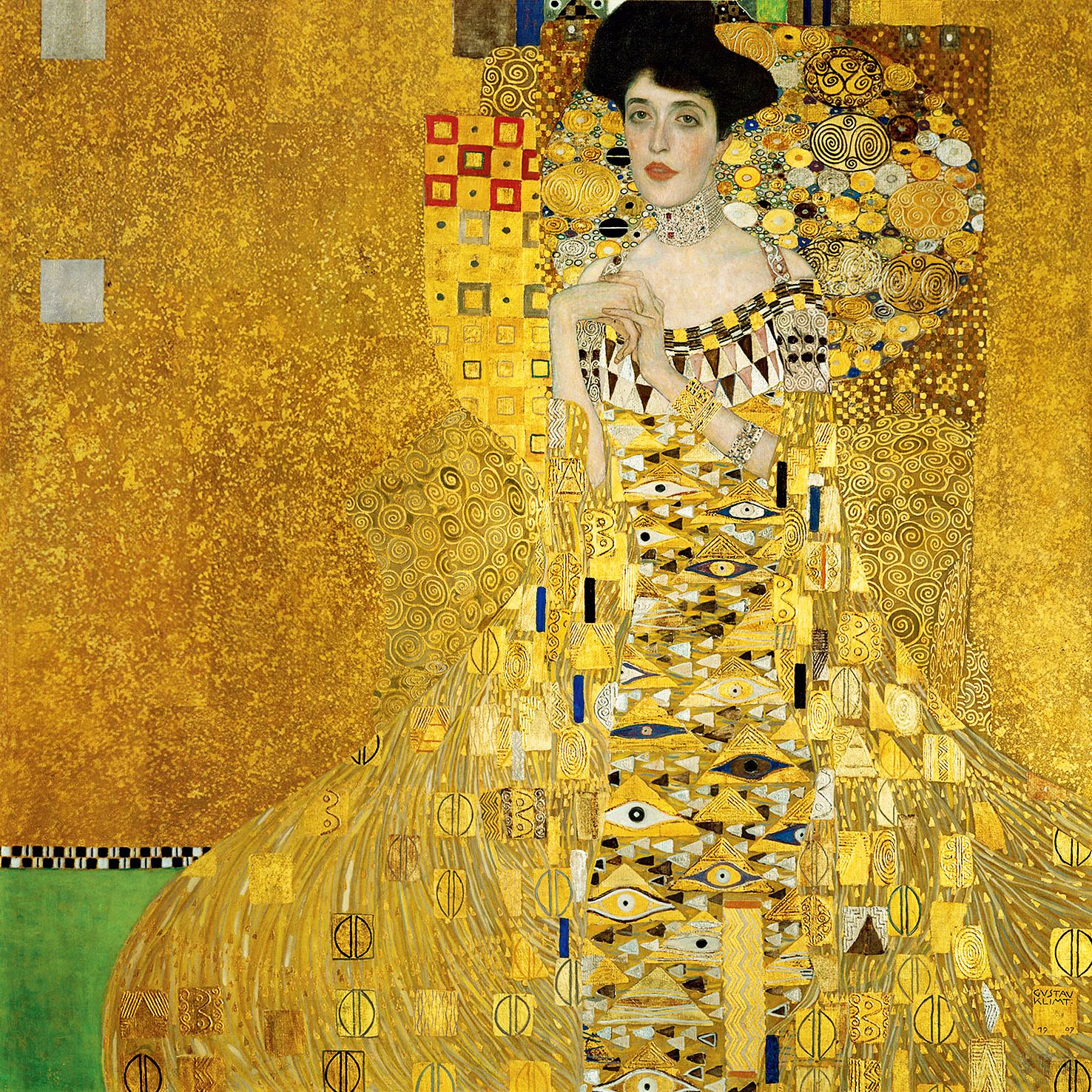

奥地利 克里姆特 阿德勒·布洛赫·鲍尔肖像 油彩金彩 138cm×138cm 1907

奥地利 克里姆特 阿德勒·布洛赫·鲍尔肖像 油彩金彩 138cm×138cm 1907

克里姆特的《朱迪斯Ⅰ》创作于一九○一年。八年后,他创作了《朱迪斯Ⅱ》。

在《朱迪斯Ⅰ》中,人物看起来妖艳迷人,她『红润的身体像是置于珠光宝气间的一朵兰花』,目光充满诱惑和挑逗,眼神仿佛在暗示着欢愉,黄金的项饰缠绕着她。朱迪斯微微仰起头,这个视角既像是充满距离感的仰视,又像是充满诱惑的伴侣的角度。有学者认为克里姆特笔下的朱迪斯是一个『出卖灵肉的女人,以性来交换自我屈辱的生活』。在《朱迪斯Ⅱ》中,人物裸露的肌肤与冷酷美艳的面庞仍然能让人产生无限遐想,但她不再直面观者的目光,眼神变得更加狰狞严厉,给人一种不可亲近的感觉。

这位性感女郎的手上,是血腥恐怖的男性头颅。《朱迪斯Ⅰ》中她好像很轻松地托举着头颅,而《朱迪斯Ⅱ》中则是用几乎扭曲的手紧紧地抓着头颅上的头发。在以往的同类主题作品中,朱迪斯杀敌的场景更为激烈,脸上多是勇敢但又有些吃力的神情,而在克里姆特笔下,朱迪斯的表情是轻蔑不屑的,却更加令人感到毛骨悚然。

除了画面人物带给观者不一样的感官刺激外,有关作品名称的变化更是曲折。《朱迪斯Ⅰ》的画框上方原本标注着『朱迪斯』『荷洛芬尼斯』的字样,但一九一一年《卡斯特》杂志上刊出这幅画时,是以『莎乐美』(Salome)来命名的,不知是否是由于编辑认为莎乐美更能体现出作品的内涵而故意为之。表面上看,克里姆特的本意是用『朱迪斯』命名,但画面中诱惑放荡的形象以及杂志刊登时的『误会』,使得当时及后来的学者们更乐意使用『莎乐美』这个名字。

奥地利 克里姆特 吻 油画 180cm×180cm 1907-1908 维也纳奥地利美术馆藏

奥地利 克里姆特 吻 油画 180cm×180cm 1907-1908 维也纳奥地利美术馆藏

有趣的是,编辑为什么会选莎乐美而不是其他名字呢?在这里有必要对莎乐美进行一些简要的介绍。

《新约圣经》中的《马太福音》和《马可福音》都记载了莎乐美这个人物:莎乐美的母亲希罗底因改嫁希律王遭到施洗约翰的反对,由此对施洗约翰怀恨在心,于是指使女儿在希律王的生日宴会上跳舞取悦国王,并在讨要奖赏时提出要施洗约翰的头颅,施洗约翰因此殒命。值得注意的是,莎乐美在福音故事里并没有自己的名字,只是被称为『希罗底的女儿』,她的名字首次出现是在犹太历史学家约瑟夫斯的《犹太古史》中,她模糊的形象也随着艺术家们的反复描绘逐渐清晰起来。尤其是在二十世纪末,人们对莎乐美的幻想愈演愈烈,与当时『致命女性』的观念联系颇深。

致命女性(Femme Fatale,又称祸水等)是指既有诱惑力又具有危险性的女性,克里姆特的绘画中早已出现过类似的形象,《朱迪斯》系列作品可谓是达到了高峰。朱迪斯与莎乐美同样取材于《圣经》故事,二者题材虽都涉及诱惑与死亡,但前者常被视为高贵勇敢美丽的女英雄,后者则被形容为冷酷贪婪的美艳少女。在克里姆特看来,朱迪斯不再是象征崇高精神的女英雄,她不过是一个和莎乐美一样既诱惑又致命的女人。

二十世纪末的人们似乎也有意将二者混淆在一起,映射出世纪末的男性焦虑和当时的文化语境。在此,笔者将从『朱迪斯』作品的原型人物入手,结合克里姆特个人的情感经历与成长转型,以及世纪末的社会大背景,对《朱迪斯》系列作品变化的成因进行梳理和探讨。

二 玫瑰色的情感:克里姆特的迷恋与恐惧

克里姆特一生未婚,一直与母亲生活在一起,直到一九一五年母亲去世。但他的生命中出现过无数位的女性,并且在他的画作中留下了踪迹。克里姆特自己曾表示:『我对自己作为绘画的主题不感兴趣,我对别人、特别是女人,比其他的主题更感兴趣。』而这些女性及作品也为研究《朱迪斯》系列提供了思路。

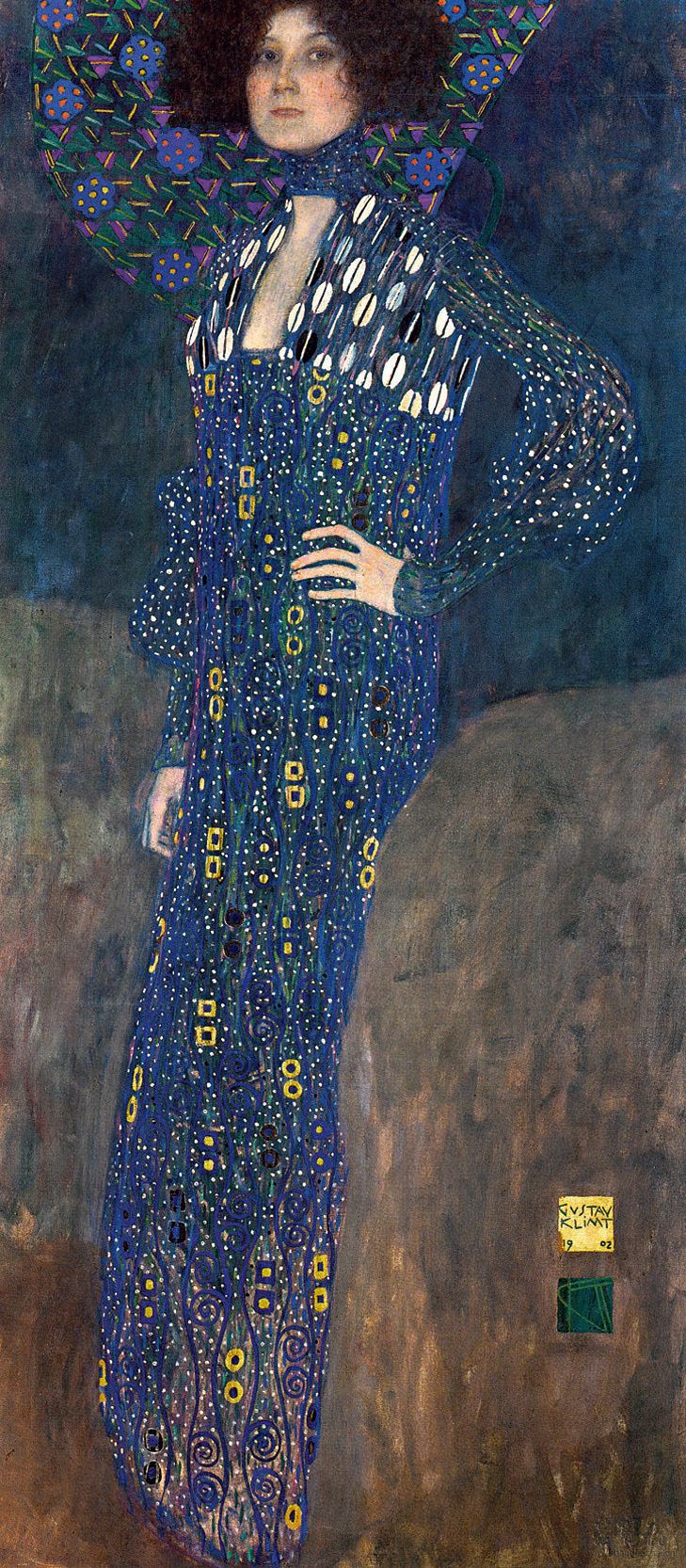

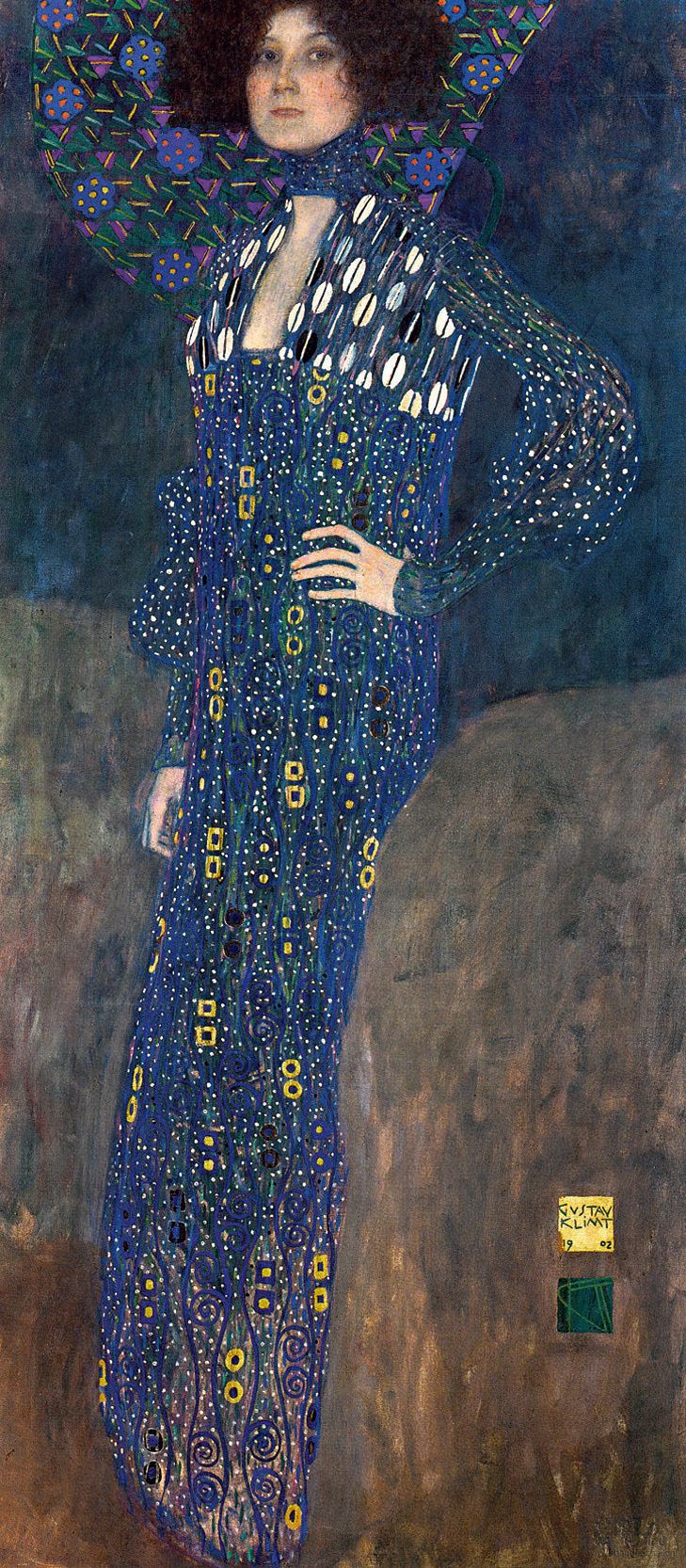

奥地利 克里姆特 艾蜜莉·芙露吉肖像油彩 84cm×181cm 1902维也纳市立历史博物馆藏

奥地利 克里姆特 艾蜜莉·芙露吉肖像油彩 84cm×181cm 1902维也纳市立历史博物馆藏

《朱迪斯Ⅰ》中的女性被认为是克里姆特的情人阿德勒•布洛赫•鲍尔(Bloch Bauer)。亚瑟•施尼茨勒在作品《诱骗的喜剧》中就曾影射二人的私情,美国心理学家所罗门•格瑞伯格也赞同这一说法。鲍尔的丈夫是犹太银行家、制糖厂老板,鲍尔相应地拥有较高的社会地位,对艺术和文学也通晓一二。克里姆特尤为迷恋鲍尔的美貌,在他最为知名的作品《吻》的习作稿中,男人曾被画上了胡子,暗示着画家本人,女人形象就是鲍尔,她在克里姆特的怀抱中享受着爱的喜悦。

但对于鲍尔,克里姆特显然还有着更为复杂的情绪。他为鲍尔画过两次肖像画,这在克里姆特的肖像画创作中是极为少见的。第一幅肖像画中的鲍尔身穿布满金色装饰物的裙子,装饰图案是隐晦的色情符号,但整体却显得格外高贵迷人,人物仿佛与背景融为一体。克里姆特有意将鲍尔固定在作品中,用二维空间的表现手法将时间定格。但他想留住的究竟是什么呢?是与鲍尔共处的时光?还是想要在画面之外禁锢住情人的愿望?

奥地利 克里姆特 水蛇 综合材料 1904-1907 维也纳奥地利美术馆藏20cm×50cm

奥地利 克里姆特 水蛇 综合材料 1904-1907 维也纳奥地利美术馆藏20cm×50cm

无论是《吻》中羞怯甜美的女性,还是鲍尔肖像中极致的女性观念,克里姆特始终渴望将情人定格在画面中。据此来看以鲍尔为原型创作的《朱迪斯Ⅰ》,就不难理解画中人物那仿佛沉浸在与爱人结合的欢愉的神情,同时,鲍尔挡在前面的胳膊又似乎在抗拒着什么。在这里,克里姆特用朱迪斯的诱惑力与危险性来暗示他对情人的复杂感情,这样一来,古老的题材与情人样貌的融合就显得再合适不过了。

克里姆特对现代女性的复杂情感不止停留在鲍尔这里。艾蜜莉•芙露吉是克里姆特弟弟伴侣的姐妹,他们之间保持着亲密但非情人的关系。从克里姆特为她所绘的肖像画来看,艾蜜莉虽是高傲可人的模样,但远没有情人鲍尔那样的诱惑力与威胁感。还有那些请克里姆特为自己绘制肖像的女性们,她们与克里姆特交情匪浅。据统计,克里姆特有三分之一的作品是为上流资产阶级女性画的肖像画,其中不乏哲学家维特根斯坦的姐姐这类现代女性。对克里姆特而言,她们是来自上流社会保护他的高贵支持者,同时也是不可亲近的掌控者。

实际上,当克里姆特面对他的女模特时,更能释放出自我的情欲。克里姆特的朋友雷米鸠斯•杰灵曾画过一幅画,记录了克里姆特绘制《哲学》时的场景,表现出克里姆特与这些模特们亲密的日常互动,以及他们之间的暧昧关系。模特们在他的画室中慵懒而随意地摆出各种姿势,克里姆特的任务就是捕捉她们最动人的一瞬间。如《水蛇》系列与《达娜依》中的女性,完全满足了观者对情欲的幻想,她们是如此的性感迷人,如同《朱迪斯》一样都是克里姆特对欲望的直观表达。

面对情人,他既迷恋又惧怕;面对女赞助人,他既敬仰又自卑;面对女模特,他既迷恋却又无法完全依托。但无论她们在绘画中以什么模样呈现,都是克里姆特对时代女性的态度和表达。与克里姆特同时代的波尔塔•卒克堪德说:『他的女性总是充满了神秘的魅力,呈现为心理的和形象化的……所有偶然的、个性的元素都被消除了,所有都呈现为样式化的纯化,这是画家对典型的现代女性的理想化的提取。』因而类似《朱迪斯》这样的作品不只是某个具体形象,而是克里姆特眼中现代女性的代名词和象征符号,描绘这样既性感又危险的女性,是克里姆特矛盾冲突的情感观的最好体现。

而当我们将目光转向二十世纪末的整个欧洲,不仅克里姆特对女性的认知是如此,随着女性地位的提升,男性们普遍产生了对女性的不安与恐惧感。他们一面臣服于更有吸引力的女性,一面又害怕被控制和取代,此时在艺术中盛行的『致命女性』形象是他们对女性的强有力反击,如拉斐尔前派笔下的女性就常常『处于被诱惑和堕落的危险中,或是罪恶感的暗示中』,这样的表现方式也深深地影响了克里姆特。

奥地利 克里姆特 金鱼 油画 1901-1902 梭罗杜伦美术馆藏 67cm×181cm

奥地利 克里姆特 金鱼 油画 1901-1902 梭罗杜伦美术馆藏 67cm×181cm

克里姆特的《朱迪斯》在二十世纪末被『有意』地认为是莎乐美,极有可能是因为莎乐美是二十世纪末艺术家表现对女性的恐惧、厌恶的极好题材:迷恋莎乐美的希律王象征沉迷,而莎乐美追求的约翰则象征厌恶。法国象征主义艺术家古斯塔夫•莫罗认为莎乐美很好地反映了二十世纪末的女性,在他的作品《莎乐美在希律王前舞蹈》中也有所体现;莫罗的推崇者于斯曼也将莎乐美等同于祸国的海伦;王尔德更甚,他在戏剧中谱写了一个更为可怕的莎乐美,搭配比亚兹莱为其所做的黑白插画,更是显现出莎乐美的神经质与邪恶……二十世纪末『致命女性』的认知促使艺术家们选择了莎乐美,对女性的迷恋与恐惧构成了画面中矛盾的根源。克里姆特的《朱迪斯》系列正是在这样一个时期被创作出来,又因其中带有的情色与暴力内容,难免让人把它与莎乐美等同对待,甚至卷入莎乐美的狂潮中。

三 黄金色的希望:克里姆特的成长与转型

克里姆特的家境并不好,因自幼显示出过人的艺术才华,母亲便将他送到工艺学校学习。他的父亲是一名金饰雕刻家,或是受其影响,克里姆特对金色有种天生的敏感。他曾两赴拉文纳学习马赛克工艺,不仅在材料上使用足黄金创作,还注重黄金在画面中的重要作用。如在《守护神雅典娜》中,他就为女神披上了金色的盔甲,配上雅典娜火红色的头发与冷酷的面孔,让金色显得格外刺眼,更适合表现人物个性。金色对于克里姆特来说意味着高贵与神秘,在他看来,似乎没有比金色更能展现女性的致命吸引力。菲利普•朱里安曾评价《朱迪斯Ⅰ》是『背后镶着拜占庭金饰而身带迪奥多蕾珠宝的维也纳的蒙娜丽莎』。

此外,克里姆特对东方元素有着极大的兴趣,在《朱迪斯》系列中,他选择了黑色的发色,赋予了画面异域风情与神秘的东方气息,朱迪斯看上去更加诱人,也更充满对未知领域的恐惧。

克里姆特在工艺学院期间跟随老师费迪南德•劳夫伯杰及朱利叶斯•维克托•伯杰学习,起初他欣然接受学院训练,对『历史绘画的目的及适切性也不会提出任何质疑』。一八八一年,克里姆特毕业后与弟弟恩斯特、同学弗朗茨•马什共同创办了『艺术家公司』,接受委托创作装饰画的工程,并于一八九一年加入了『艺术家协会』。

在经历了弟弟早逝等打击之后,一八九五年克里姆特的画作有了全新的变化,正式进入了象征主义风格时期。一八九七年,以他为首的艺术家们从『艺术家协会』中脱离并成立了『维也纳分离派』,他们的志向是『将艺术献给它所在的时代,将自由献给它所在的艺术』,要让图像展现出属于现代人的真实模样。

与此同时,克里姆特所处的时代也具有特殊的文化语境,这个被学者称为 『世纪末』(法语『Fin de siècle』)的时期,『伤感但又及时行乐』的维也纳展现出最典型的世纪末情调。艺术家们紧紧地抓住了时代的讯息,在艺术创作上更是与世纪末情境紧密联系。那些来源于《圣经》和古希腊神话的人物,在克里姆特的笔下,不再是高贵的女神或神圣的英雄,而是一个个充满现代意味的女性形象,是用以反映所处生活与内心欲望的形象表达。

需要补充的是,与克里姆特同时代的弗洛伊德,虽然身处不同的学科领域,但他们都对自我本能的世界展开了探索,克里姆特甚至被称为是『视觉世界中的超心理学家』。目前无法证明克里姆特是否阅读过弗洛伊德的理论,但他的作品确实反映出对直面内心的欲望的渴望。

奥地利 克里姆特 守护神雅典娜 油画 75cm×75cm 1898 维也纳市立历史博物馆藏

奥地利 克里姆特 守护神雅典娜 油画 75cm×75cm 1898 维也纳市立历史博物馆藏

《朱迪斯Ⅰ》的创作正好处于克里姆特的艺术转型期。一八九六年起,他开始为维也纳大学礼堂制作装饰画,分别完成了医学院的《医学》、哲学院的《哲学》和法学院《法学》。但这三幅作品引起了轩然大波。《医学》中虽有健康女神海吉尔,但她上方有一个姿态扭曲的奇怪的女人;《哲学》中由女人体组成的圆柱,被大学院长维纶•纽曼抱怨为『像希腊女人头狮子身的谜样怪物』;《法学》中近处的三个裸女似乎正在折磨着她们面前的裸体男性。这三幅作品无论怎么看都与传统理念相悖,并且透露出克里姆特运用女性形象的外衣,借由象征的方法表达自己对主题的理解的趋势。

批评与反对的声音认为这三幅作品没有遵循学院的传统画法,但克里姆特就是在这样一个产生巨大争论的时期,经历了一个『重塑自我』的过程。在一九○一至一九○二年绘制的《金鱼》中,性感的红发女郎用夸张硕大的臀部对着观众,脸上浮现出轻薄不屑的笑容。据称克里姆特曾经想为这幅作品取名为『给我的艺术批评家们』,戏谑地调侃那些不懂他的人。以此类推,也就不难理解创作于同一时期的《朱迪斯Ⅰ》了,画面中那个同样放荡轻蔑的女性是不是也在嘲笑着什么?是在嘲笑同时代的愚昧,还是同时代的浅薄?其重要意义也就不言而喻了。

四 结语

朱迪斯不再需要历史的意义,她并非一位女英雄,而是克里姆特既迷恋又恐惧的女性的缩影,亦是世纪末男性对于时代女性焦虑认知的产物。克里姆特不再需要歌颂女英雄,他用情色的外衣直达内心的欲望与情感,他的性感女郎是他对所处世界、所处时代的思考,是他自我成长与审视的产物。当我们再一次将目光放在《朱迪斯Ⅰ》身上,仿佛看到这个女人对面的画家,正用他矛盾复杂的心情画下这个迷人又致命的女人。等待他的是什么?也许是画中人的柔情,也许是画中人的威胁,或者,是一个时代的驻足与凝视。

(本文作者系中央美术学院人文学院硕士研究生)

(期刊责编:范雨萌)

(网站责编:简 琼)

欢迎订阅《荣宝斋》2016年06月刊,订购电话:(010)65128417